Занзибар сегодня — настоящий райский уголок, притаившийся в теплых водах Индийского океана. Сложно поверить, что еще несколько веков назад это место едва ли можно было назвать райским — именно здесь находился один из крупнейших рынков рабов, где миллионы коренных африканцев продавались и покупались арабскими торговцами. И этот нескончаемый круговорот ужаса и жестокости не удавалось остановить вплоть до 1900-х годов, а по некоторым версиям — и до 60-х годов прошлого века.

В статье вспоминаем темное прошлое Занзибара, пропитанное болью и слезами невольников. Ведь оно навсегда останется неизгладимым отпечатком в истории островов, таких сказочно красивых и притягательных сегодня.

Корни рабства в Восточной Африке

По сей день не существует точных данных о том, когда именно на Занзибаре возникло рабство. Исследователи полагают, что это жуткое социальное явление зародилось еще до того, как в VIII веке на прибрежные территории Восточной Африки начала переселяться арабы. И уж точно задолго до прибытия на архипелаг португальцев в XV веке — к этому моменту здесь уже развивалась торговля слоновой костью и рабами. Веками ранее на этих землях между собой воевали местные этнические группы: одни захватывали и порабощали других, продавали и обменивали пленников.

Поэтому когда на Занзибар прибыли арабы, им оставалось лишь взять под свой контроль человеческий трафик и развить работорговлю до чудовищных масштабов. И с этим они справились с поражающим хладнокровием: за чуть более чем десять столетий арабское правительство добились, чтобы работорговля составила треть дохода султаната наряду с продажей слоновой кости и гвоздики.

«Занзибар был центром торговли слоновой костью и рабами до того, как здесь поселились оманцы. Но в период правления Сеида Саида (он же Саид ибн Султан) Занзибар более чем удвоил стоимость своего экспорта и взял большинство прибрежных городов под свой финансовый контроль. К 1860-м годам экспорт рабов достиг 30 000 человек в год, и при поддержке индийского капитала была создана эффективная машина для доставки рабов на остров со всей Восточной Африки. Гвоздика, завезенная с Маврикия и Реюньона в 1820-х годах, постепенно стала третьей статьей экспорта Занзибара после слоновой кости и рабов. А плантации поглощали так много рабочей силы, что к 1850-м годам, по оценкам, две трети населения островов Занзибар и Пемба были рабами». «Азиатские и африканские системы рабства», 1980 год. Издательство Калифорнийского университета Беркли и Лос-Анджелеса, под редакцией Джеймса Л. Уотсона. Страница 77

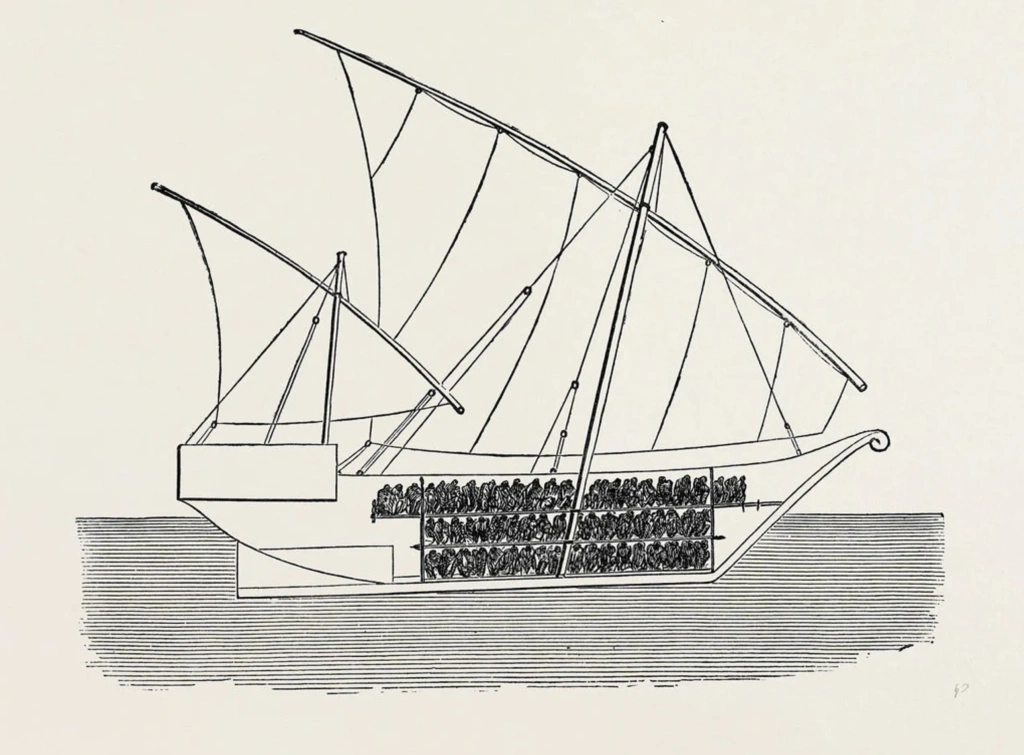

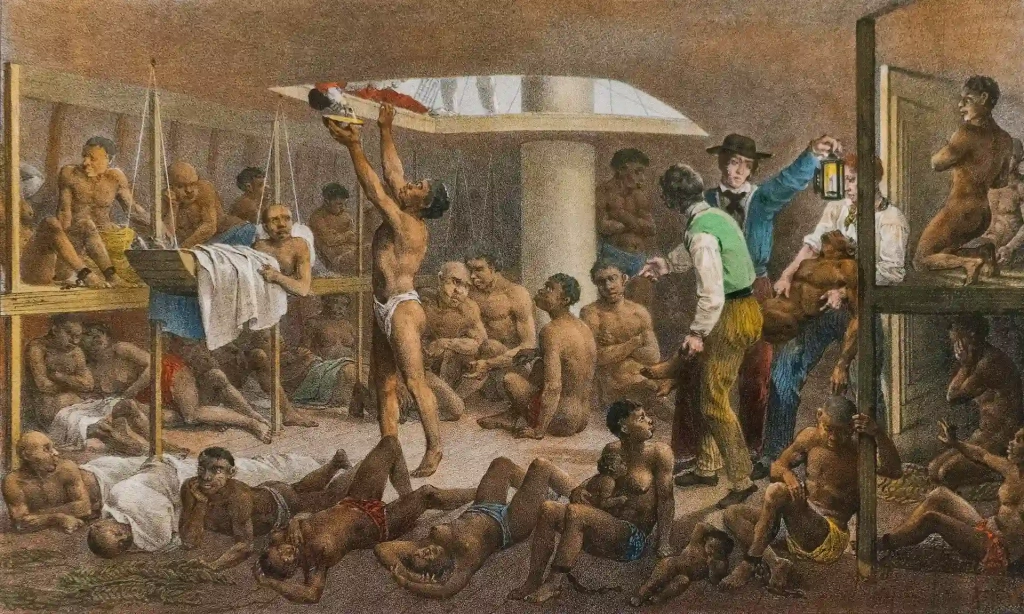

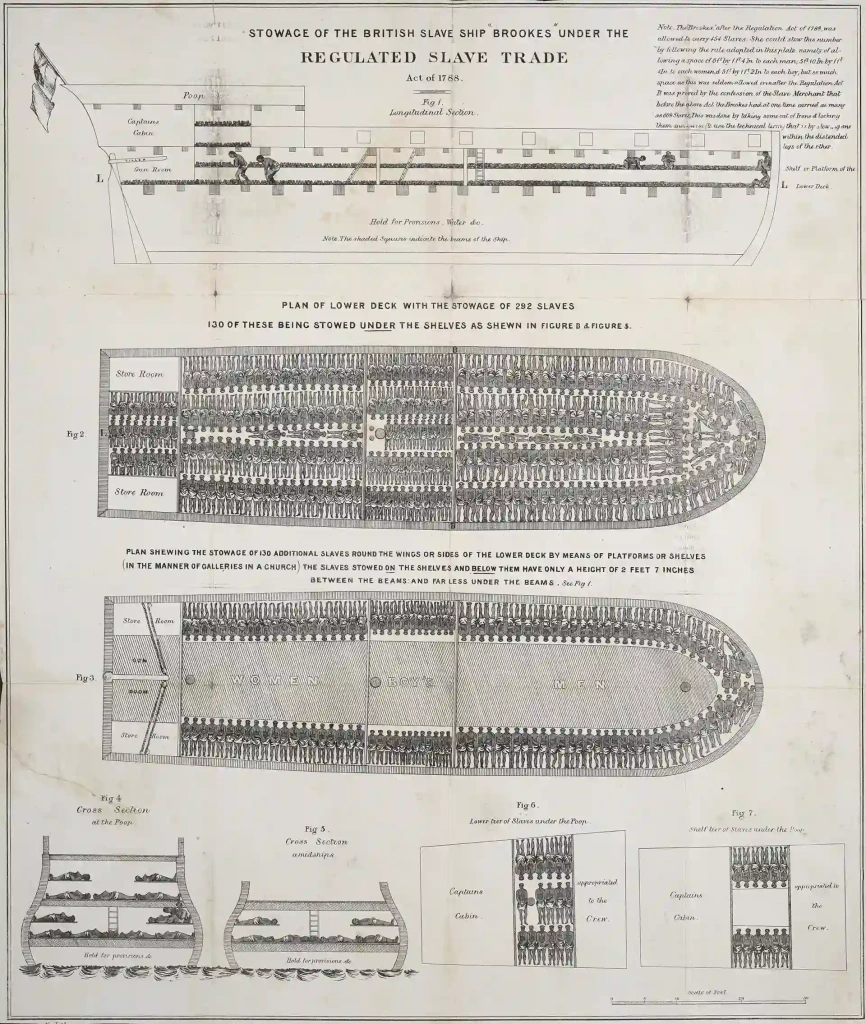

Рабов перевозили на огромных судах, специально спроектированных для транспортировки «живого товара». Владельцы этих кораблей стремились взять на борт как можно больше людей, чтобы выручить максимальную прибыль от каждого такого путешествия. Рабов заковывали в тяжелые цепи и держали в такой тесноте, что в трюмах попросту не хватало кислорода, из-за чего многие умирали прямо в пути.

Еще во времена португальского влияния в 1684 европейские законодатели продвинули Закон о тоннаже, который позволил немного улучшить условия транспортировки. Но не нужно обольщаться: вероятнее всего, такая инициатива возникла не из гуманных соображений, а только лишь ради увеличения наживы. Ведь если по прибытии в конечную точку слишком много рабов оказывались уже мертвы, за них никто не платил.

И тем не менее, условия на подобных судах оставались ужасающими. Люди месяцами находились в жуткой духоте, прикованные громоздкими цепями за щиколотки и шеи, они сидели на полу голые, избитые и голодные, обезумевшие от горя и ужаса. В каждой такой поездке многие просто не выдерживали и умирали — от дизентерии, малярии, оспы, желтой лихорадки, цинги, тифа и огромного количества других болезней.

В 1788 году, на фоне постепенного укрепления британского влияния, был принят закон Долбена, ограничивший количество перевозимых рабов, исходя из грузоподъемности судна. Правда, этот указ касался лишь британских судов. Зато со стороны Соединенного Королевства это была первая официальная государственная инициатива, направленная на регулирование работорговли. В парламенте ее представил сэр , известный сторонник отмены рабства.

Сэр Долбен присоединился к движению аболиционистов, выступавших за отмену рабства, после того, как случайно посетил судно с невольниками в порту Лондона. Условия, в которых там держали людей на цепях, настолько его потрясли, что он немедленно инициировал кампанию по борьбе с этим бесчеловечным явлением.

Уильям Долбен задокументировал тот самый корабль — он назывался «Брукс» (Brookes) и позже приобрел печально известную славу на весь мир. В 1788 году его гравюры были опубликованы и стали своего рода символом чудовищного обращения с африканскими пленными. Такая широкая огласка послужила мощным толчком к принятию выше упомянутого нами законопроекта, а судно «Брукс» получило ограничение на перевозку не более 454 человек — до этого на нем умудрялись транспортировать более 600 рабов за раз.

Рынок рабов Занзибара

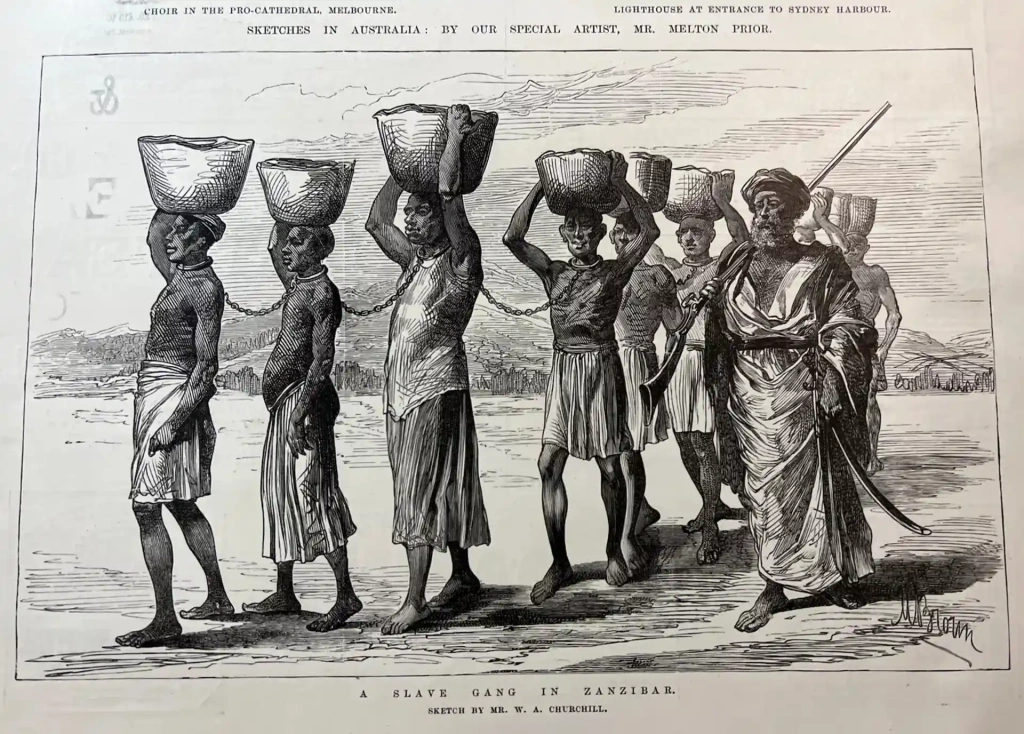

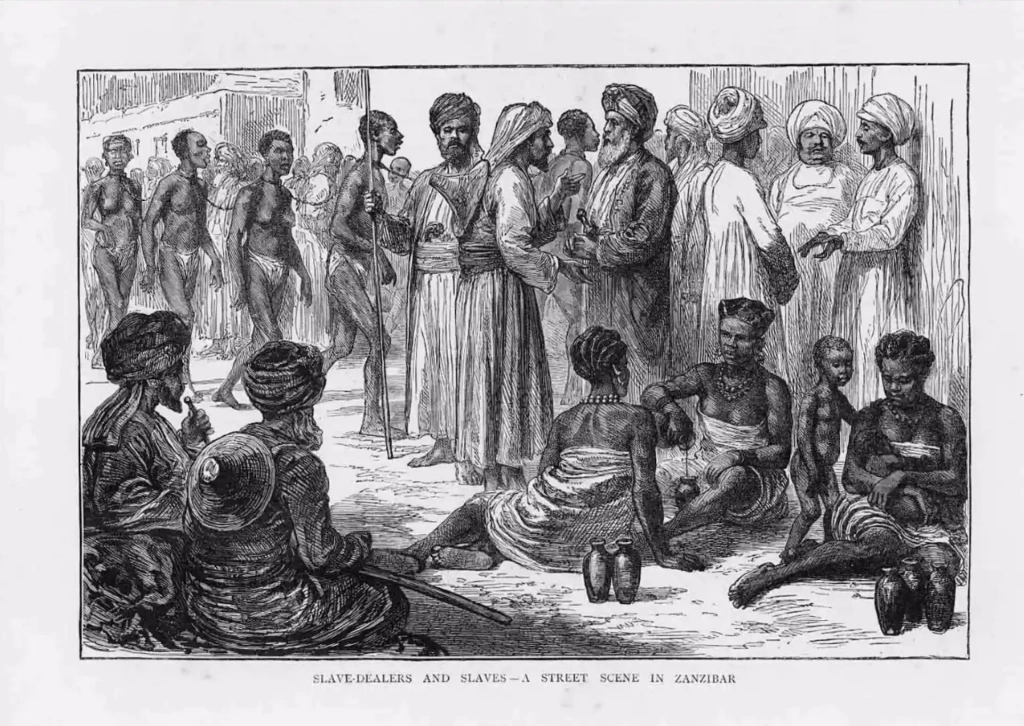

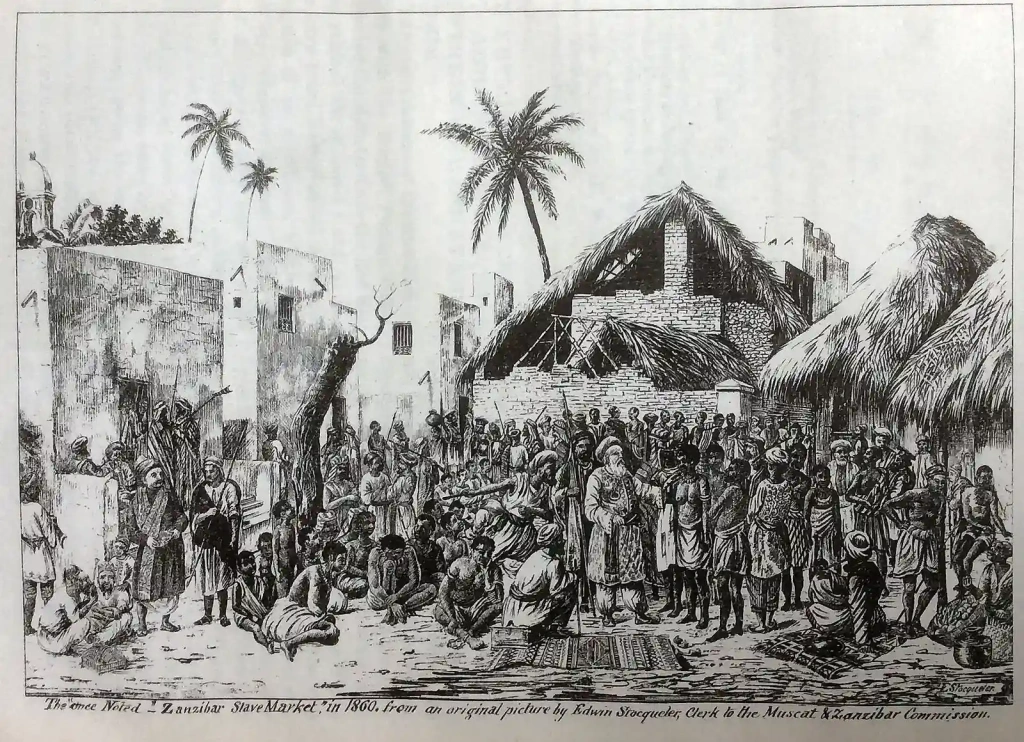

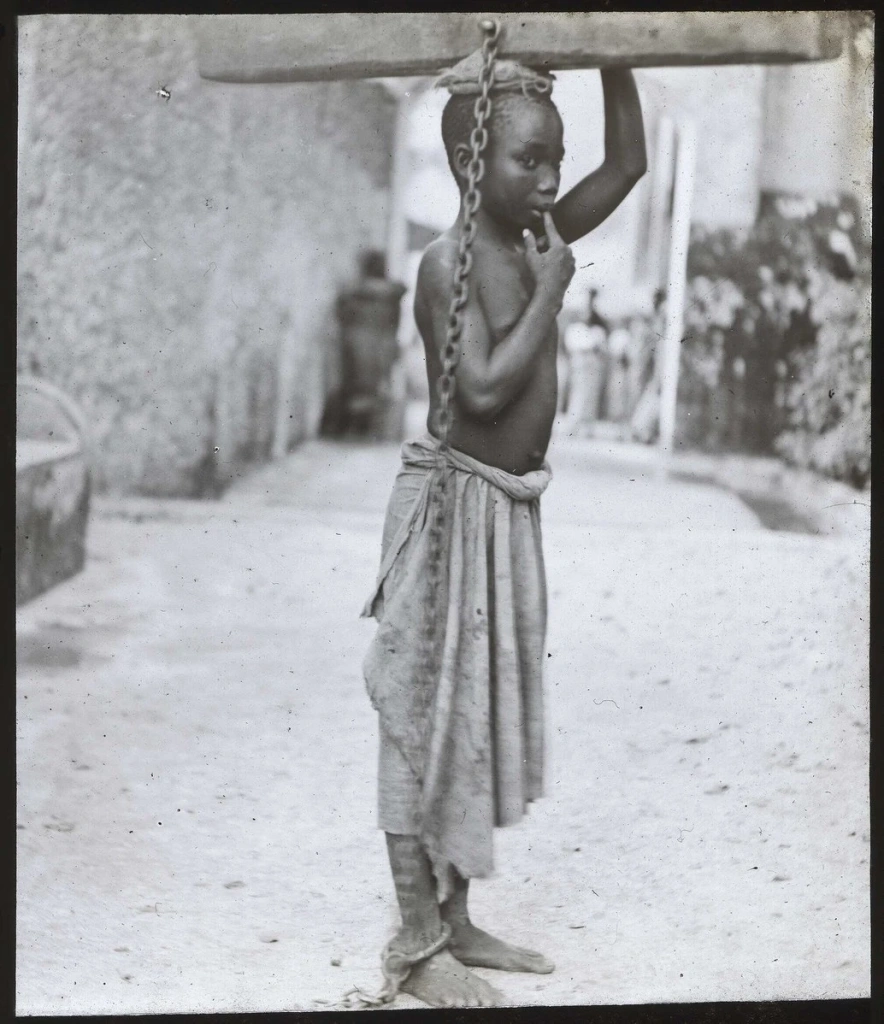

Но вернемся обратно на остров Занзибар, который к XIX веку превратился в один из главных мировых центров купли-продажи людей. К 1850-м годам здесь уже насчитывалось до 70 000 рабов. Из Центральной Африки многочисленными караванами и на рыбацких дау пленных отправляли на восточноафриканское побережье, а оттуда — в Стоун Таун, где обессиленных и полуживых, их буквально «сгружали» в тесные подземные камеры. Там они должны были дожидаться, пока к четырем часам дня откроется рынок рабов.

Рабовладельцы расставляли свое «имущество» рядами, группируя людей по возрасту и полу, пригодности к различным видами работ и ориентировочной ценности. Покупатели внимательно отбирали «живой товар»: раздевали догола, осматривали глаза и зубы, ощупывали мышцы и другие части тела, заставляли подвигаться, чтобы проверить силу и отсутствие физиологических нарушений. В некоторых отчетах есть упоминания о том, как рабам бросали палки и просили их принести, словно животным.

На занзибарском рынке женщины имели особый приоритет. В арабские страны их покупали для работы в качестве домашней прислуги или как сексуальных невольниц — в богатых мусульманских семьях мужчины собирали целые гаремы таких наложниц. А там рабыни подвергались жестокому обращению не только со стороны своих прямых хозяев, но и их жен. Один из ярких тому примеров приведен в книге «Секс, власть и рабство», выпущенной под редакцией Гвин Кэмпбелл и Элизабет Элбурн издательством Ohio University Press в 2014 году.

В книге «Аспекты колониальной истории Танзании», выпущенной под авторством Лоуренс Э. И. Мбогони в 2013 году, отмечается, что большой популярностью на рынке рабов на Занзибаре пользовались и дети. По словам автора, их было легче перегонять, словно стада овец. И девочки при этом стоили дороже. Например, мальчик 7–8 лет в 1857 году оценивался в среднем в сумму от 7 до 15 долларов, что в наши дни эквивалентно примерно 255–545 долларам. В то же время девочка того же возраста могла стоить от 10 до 18 долларов, то есть около 360–655 долларов в пересчете по современному курсу.

После 1828 года спрос резко начал расти и на мужчин. Султан поставил жесткий план по выращиванию гвоздики, что привело к увеличению спроса на рабский плантационный труд. По оценкам экспертов, к 1850-м годам уже около две трети населения Занзибара и острова Пембы были рабами.

Типпу Пип — самый известный работорговец Занзибара

Бесчисленное количество людей было продано и куплено в период расцвета работорговли. И немало «предпринимателей» сколотили себе огромные состояния на тысячах загубленных душ. Одним из их самых ярких представителей был Типпу Тип — работорговец афро-оманского происхождения.

Под его руководством многотысячные экспедиции направлялись в Центральную Африку, где они за сущие копейки скупали жителей деревень и силой уводили за собой тысячи чернокожих пленных. По одной из легенд, прозвище «Типпу Тип» он получил как раз за звук стреляющих ружей, который неизменно сопровождал его походы.

Типпу Пипа не только поставлял рабов на восточные торговые суда, но и оптом торговал слоновой костью. А на вырученные деньги скупал земли и разбивал свои плантации гвоздики, где заставлял работать сотни пленных. В Стоун Тауне до сих пор возвышается старый каменный дом, некогда принадлежавший одному из самых хладнокровных работорговцев Занзибара.

Удивительно, но этот человек оставил свой след в истории не только как один из самых успешных и безжалостных продавцов душ. Помимо этого у него было хорошее образование, да и сам он слыл интеллигентом и даже написал первый в мире автобиографический трактат на языке суахили. Но особенно впечатляет факт его содействия Давиду Ливингстону — известному филантропу и борцу за отмену рабства.

Несмотря на то, что Ливингстон действительно публично выступал против работорговли, в какой-то момент он просто не смог продолжать свою исследовательскую деятельность в Африке без покровительства местных меценатов. А таковыми здесь могли быть только рабовладельцы. Те же, в свою очередь, догадались извлекать свою выгоду из такой противоречивой «дружбы». Ливингстон пользовался авторитетом и доверием у местных жителей, что было только на руку богатым арабским семьям, поддерживающим шотландского миссионера.

Борьба с рабством и начало его конца

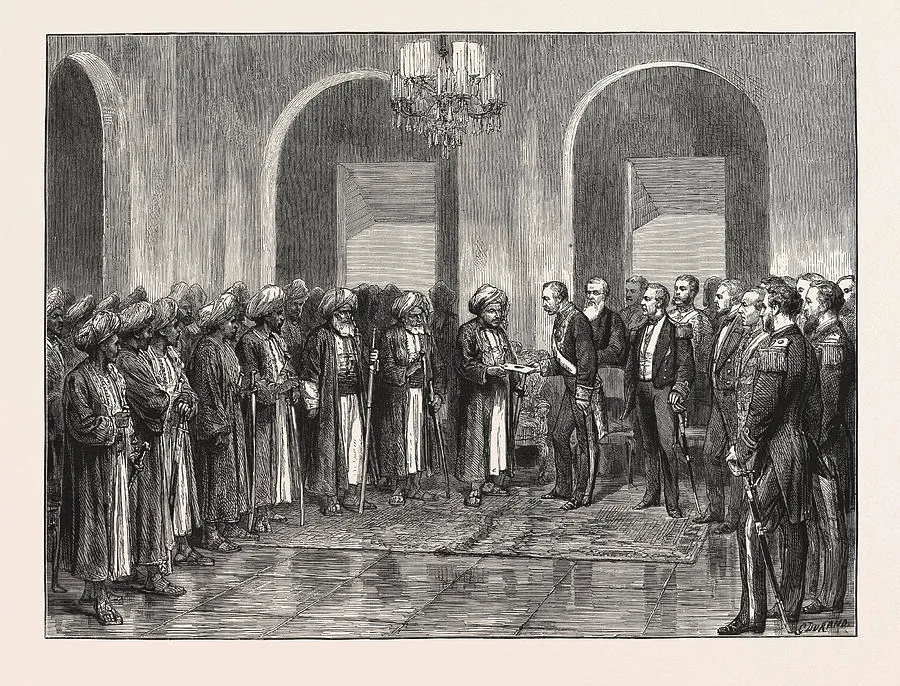

Отмена работорговли на восточном побережье Африки не случилась одномоментно — это был длительный поэтапный процесс, которому отчаянно сопротивлялась местная арабская элита. Сначала в 1822 году британцы подписали договор с султаном о прекращении человеческого трафика на юге и востоке. Следом в 1845 году был подписан так называемый договор Хаммертона, который ограничил продажу рабов на севере. В 1872 году Генри Бартл Фрер, британский колониальный администратор, отправился на Занзибар, чтобы договориться о полном прекращении работорговли. И уже в следующем году он все-таки добился подписания договора, который обязывал Занзибар прекратить импорт рабов с материка на острова.

Но и на этом все не закончилось. Даже после того, как у невольников появилось официальное право обращаться за помощью к британцам в случае, если их пытались продавать против воли, торговля все равно продолжалась, хотя и несколько сбавила обороты.

В том же 1873 году был наконец-то закрыт рынок рабов в Стоун Тауне. Но это не помешало местным арабским властям сосредоточить торговлю на соседнем более изолированном острове Пемба. Султанат по-прежнему продолжал импортировать тысячи рабов, и этот трафик не мог остановить даже британский флот, который патрулировал прибрежные воды.

«Контрабандная торговля рабами имела особое значение в истории Пембы. С закрытием рынка рабов на Занзибаре в 1873 году Пемба стал основным пунктом назначения для ввозимых невольников. Было подсчитано, что в 1875 году Пемба получала до 1000 рабов в месяц. Британский военно-морской флот регулярно патрулировал воды вокруг Пембы, и там же происходили стычки между военно-морскими судами и дау, перевозившими рабов. Благодаря западным газетам Пемба стал известен во всем мире как место рабства и сопротивления британским договорам».

«Рабство и эмансипация в исламской Восточной Африке: от чести к респектабельности», Элизабет МакМахон, 2013 год. Страница 48

Все это продолжалось до 1890 года, пока в результате натиска с британской стороны султан наконец не издал указ о полном запрете покупки, продажи и обмена рабов. При этом само явление рабства так и не было отменено, но у невольников появилась возможность выкупать свою свободу, а их дети, которые появлялись на свет после 1890 года, становились свободными уже по праву рождения.

Официальная же отмена рабства поначалу датировалась 1897 годом, но и эту дату нельзя назвать финальной точкой. Принятый указ не включал наложниц, поскольку этот вопрос в арабской культуре был слишком деликатным для вмешательства со стороны Великобритании. Арабская знать убедила британских чиновников, что после освобождения у женщин, бывших в сексуальном плену, единственная дорога — проституция. Поэтому европейцы классифицировали наложниц как жен, но оставили их в беспрекословном подчинении у своих хозяев. Единственным послаблением стала возможность подать заявление на освобождение, но только при наличии доказательств жестокости и насилия со стороны владельца.

Окончательный конец рабству, по крайней мере в официальном контексте, положил 1909 год. Британцы все-таки заставили султана включить наложниц в указ об отмене рабовладельческого строя. Однако даже после этого человеческий трафик между Занзибаром и Аравийским полуостровом продолжил свое существование. И вплоть до окончания Первой мировой войны арабские рабовладельцы Восточной Африки продолжали считать своих слуг рабами и продавать их на черных рынках.

По неофициальным данным, работорговля в таком скрытном формате могла продолжаться до 1960-х годов, пока на Занзибаре не случилась одна из самых кровопролитных революций. Султан был свергнут, и тысячи арабов бежали с Занзибара обратно на Аравийский полуостров и в Европу.

Музей рабства в Стоун Тауне — осколки памяти о печальном прошлом

Сегодня памятником тех жестоких времен служит Музей рабства, расположенный в Стоун Тауне. Экспозиция включает задокументированные доказательства прошлого, в том числе официальные бумаги, фотографии и гравюры, описывающие весь ужас рабовладельческого гнета. Но, пожалуй, самое жуткое место в музее — это подземные камеры, в которых пленные в тяжелых кандалах и цепях ждали открытия рынка.

Подобных помещений под зданием музея насчитывается более 20, но экскурсия включает посещение лишь двух из них. Впрочем, этого более чем достаточно, чтобы погрузиться в леденящую душу атмосферу и ближе познакомиться с реальной историей Занзибара.

На входе на территорию старого рынка рабов сейчас находится мемориал, от одного взгляда на который мороз бежит по коже. На обреченных лицах каменных изваяний, изображающих африканских рабов, застыла невыносимые боль и отчаяние. А что особенно завораживает, так это цепь, в которую закованы статуи. Говорят, что она оригинальная — сохранилась с тех самых жутких пор, когда работорговля была явлением естественным и привычным для здешних мест.

Рядом со старым рынком возвышается Англиканский собор — монументальное свидетельство окончания рабства на Занзибаре. По некоторым сведениям, на его территории захоронено сердце Давида Ливингстона, в то время как его тело после смерти было отправлено в Великобританию.

Рабство на Занзибаре — это, безусловно, трагическое наследие. Однако оно напоминает всем нам не только о жестокости, на которую способен человек, но и о силе духа в борьбе за свободу. Сегодня Занзибар — это самый настоящий символ, причем как былых страданий, так и возрождения, где по-настоящему страшное прошлое и волшебная красота сегодняшнего дня сосуществуют в гармонии друг с другом.

Над материалами на сайте Altezza Travel работает команда экспертов по Танзании. При подготовке статей мы полагаемся на наш опыт, подтвержденные научными публикациями факты и официальные источники. Подробнее - в нашей редакционной политике.

Хотите узнать больше о Танзании?

Напишите нам. Эксперты Altezza Travel регулярно посещают главные достопримечательности Танзании и готовы поделиться рекомендациями.