Глубоководные черви длиной до 45 метров, антилопы из ледникового периода, “мыши” с генами слона, крабы с размахом клешней до 4 метров и грызуны, способные оживать и помочь человечеству справиться с инфарктами и болезнью Альцгеймера: о самых странных и необычных животных на планете – в материале Altezza Travel.

Уакари

- Где обитает: тропические леса северо-западной Амазонской низменности в Южной Америке, в том числе в западной Бразилии, южной Колумбии и на востоке Перу.

- Уникальная черта: ярко-красный цвет морды.

Уакари — редкие южноамериканские приматы, легко узнаваемые по короткому хвосту, лохматой шерсти и почти человеческим ушам. Но их главная особенность — гладкая ярко-красная морда, которая меняет оттенок в зависимости от эмоционального и физического состояния животного.

Такой необычный цвет никак не зависит от пигментации — в случае с уакари она практически отсутствует. Его кожа буквально натянута на сеть кровеносных сосудов, поэтому при эмоциональном возбуждении лицо приобретает насыщенный алый оттенок. Это, к слову, служит и показателем здоровья, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Royal Society Open Science:

«Цвет лица уакари дает возможность визуально оценить состояние его крови — то есть может выступать как индикатор здоровья. Кроме того, он, вероятно, отражает сексуальные и поведенческие особенности особи».

Среди других особенностей этого вида стоит выделить отсутствие длинного хвоста. У них он короткий и негибкий, не участвует в передвижении и не помогает держаться на ветках. Такое анатомическое строение — редкость для приматов, обитающих в тропических лесах. Несмотря на ограниченный ареал обитания, сегодня этот вид классифицирован как вызывающий наименьшие опасения — популяция стабильна и не демонстрирует признаков резкого сокращения.

Розовый речной дельфин

- Где обитает: реки и затопленные леса, в том числе Амазонка, Ориноко, Риу-Негру, Мадейра и другие крупные системы рек Южной Америки.

- Уникальная черта: розовый окрас, который становится ярче с возрастом.

Розовый речной дельфин (лат. Inia geoffrensis) — одно из самых загадочных существ Южной Америки. По данным National Geographic, розовый окрас на самом деле формируют следы от старых шрамов, полученных в брачных поединках. И чем больше подобных увечий на теле, тем более насыщенный цвет, а значит, и выше шанс привлечь самку.

В отличие от своих морских сородичей, эти дельфины умеют поворачивать голову почти на 90° благодаря отсутствию сросшихся шейных позвонков. В амазонских джунглях это незаменимый навык, который помогает передвигаться в воде, полной затопленных деревьев и спутанных корней. Также у них узкий длинный нос, с помощью которого удобно искать рыбу в ветвях и выкапывать ракообразных из речного ила. А ориентироваться в мутной воде им помогает эхолокация.

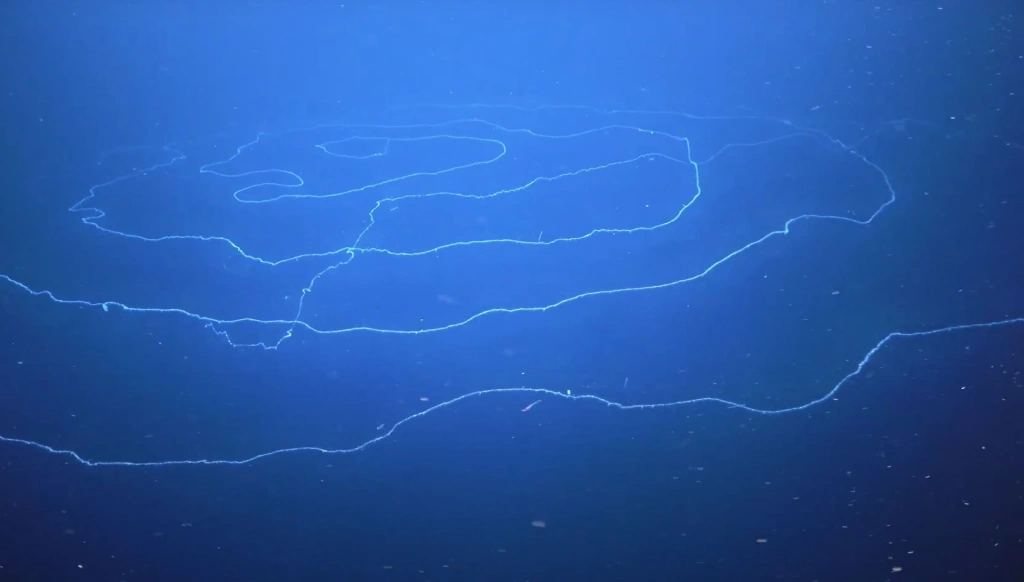

Сифонофор

- Где обитает: в открытом океане на глубинах от 200 до 1000 метров. Некоторые виды могут опускаться до 4000 метров, а другие — подниматься ближе к поверхности по ночам.

- Уникальная черта: колониальное “тело”, состоящее из отдельных, но взаимозависимых особей.

Сифонофор — это, определенно, одно из самых необычных существ на планете. Начать стоит с того, что это не один организм, а целая колония из сотен особей, сросшихся в нечто, напоминающее одного большого червя или змею. Каждая особь при этом специализируется на чем-то своем: одни ловят добычу, другие ее переваривают, третьи отвечают за движение, четвертые — за размножение. Но фактически все они функционируют как единый организм.

Многие сифонофоры умеют светиться — часто холодным голубым светом, как и многие другие глубоководные обитатели. Но есть и исключения. Например, род Erenna, по данным журнала Science, излучает красный свет. Эта редкость для океанских глубин, где большинство местных обитателей не видят красный спектр.

А еще эти существа не так уж безобидны. На щупальцах у сифонофора есть крошечные амебоподобные отростки — tentilla. Это ловушки, похожие на наживку. Они двигаются, мерцают, но стоит жертве приблизиться — щупальца мгновенно вводят яд.

В 2020 году на глубине около 600 метров в подводном каньоне у западного побережья Австралии исследователи зафиксировали одного из самых длинных представителей этого вида. По приблизительным оценкам, этот спирально свернутый сифонофор является рекордсменом по длине среди всех когда-либо обнаруженных особей. Длина его тела достигает примерно 45 метров, что значительно превосходит даже размеры синего кита.

Звездонос

- Где обитает: болота, торфяники, влажные луга, заросшие берега озер и ручьев, а также заболоченные леса — от южной Канады (Онтарио, Квебек) до северо-востока США.

- Уникальная черта: чувствительный нос в форме звезды с 22 подвижными щупальцами.

Нос этого крошечного зверька окружен 22 мясистыми щупальцами, образующими нечто вроде живой звезды. Они не предназначены для дыхания или обоняния — это ультраточный орган осязания, один из самых чувствительных в животном мире. Каждое прикосновение к «звезде» отправляет в мозг звездоноса сигнал по 100 000 нервных волокон. То есть у него в пять раз больше сенсорных рецепторов, чем в человеческой руке. И все они сосредоточены на носу размером с крупинку риса.

«Звезда движется так быстро, что ее невозможно увидеть невооруженным глазом. Высокоскоростная камера зафиксировала, что этот орган каждую секунду касается 12 или более точек», — объясняет Кеннет К. Катания, профессор биологических наук в Университете Вандербильта.

Весит этот зверек всего 50 г — примерно в два раза тяжелее обычной мыши. Среди 39 видов кротов на планете только он один выбрал себе дом не в земле, а в топях и болотах. Поэтому и приспособился искать пищу в том числе под водой, задерживая дыхание. В сырой среде, где все скользкое, мягкое и быстро прячется, такой необычный нос помогает ему мгновенно ловить мелкую добычу — от личинок до ракообразных.

Нейробиолог Диана Баутиста, исследуя этот уникальный орган, обнаружила в нем молекулы, которые превращают контакты — от легкого до болезненного касания — в электрические сигналы. Именно на таких сигналах основана работа нервной системы. При этом многие из подобных молекул есть и в человеческом организме. Понимание того, как именно работает нос этого животного, может однажды помочь нам в разработке новых обезболивающих или методов лечения хронических болей.

Рыба-бочка

- Где обитает: северная часть Тихого океана — от Берингова моря через Японию до Нижней Калифорнии, на глубинах около 600–800 метров.

- Уникальная черта: прозрачная голова, через которую видны трубчатые глаза, способные вращаться вверх и вперед.

Когда говорят «рыба-бочка», чаще всего имеют в виду Macropinna microstoma — крошечное странное существо, также известное под именем бочкоглазка (или barreleye). Такое название рыба получила не случайно: ее глаза действительно похожи на две зеленые бочки, глядящие вверх сквозь прозрачную макушку. Необычное строение зрительных органов помогает рыбе выслеживать добычу — мелких ракообразных, застрявших в щупальцах сифонофоров, а заодно и своевременно реагировать на угрозу сверху.

Этот обитатель океанских глубин впервые был описан еще в 1939 году, но только в 2004-м ученым удалось зафиксировать его на камеру. Еще через пять лет специалисты из Научно-исследовательского института аквариума залива Монтерей (MBARI) подтвердили: глаза у этой рыбы могут двигаться в разные стороны внутри капсулы, наполненной специальной жидкостью. Такая система защищает их от опасных ядовитых щупальцев сифонофоров, с которыми бочкоглазка часто соперничает за еду.

Дюгонь

- Где обитает: теплые прибрежные воды от Восточной Африки до Австралии, включая Красное море, Индийский и Тихий океаны.

- Уникальная черта: единственное в мире полностью морское травоядное млекопитающее.

Дюгонь — настоящий морской великан, который питается исключительно растительностью. Он последний представитель семейства Dugongidae, близкий родственник ламантинов и дальний потомок слонов. Но главная уникальность дюгоня заключается в том, что он последнее из существующих полностью травоядное водное млекопитающее. Раньше были еще морские коровы (лат. Hydrodamalis), но они вымерли.

Взрослый дюгонь может весить до 400 кг, достигать трех метров в длину и жить до 70 лет. При этом мозг у него небольшой — всего около 300 г, что составляет 0,01% от массы тела. Это делает его не самым смышленым обитателем океана, но, несмотря на это, он отлично запоминает богатые кормом места и возвращается к ним после долгих плаваний.

Под водой эти гиганты могут задерживать дыхание до шести минут. Иногда они буквально «встают на хвост», чтобы высунуть голову на воздух и сделать вдох. А маленькие детеныши дюгоней, чтобы успокоиться, сосут свои плавники, любят прятаться под плавником матери или сидеть у нее на спине.

Геренук

- Где обитает: сухие, заросшие кустарником районы Восточной Африки.

- Уникальная черта: длинная шея, напоминающая жирафью, а также способность вставать на задние лапы.

Геренук — стройная антилопа, которая внешне напоминает газель, но с научной точки зрения выделена в отдельный род Litocranius. Хотя европейские ученые узнали о геренуках лишь в 1898 году, их изображения встречаются в египетском искусстве, датируемом 5600 годом до нашей эры. Название этих животных с сомалийского языка переводится как «с жирафьей шеей».

Обитают генеруки только в Восточной Африке: возле сухих кустарников и в акациевых рощах Кении, Эфиопии и Танзании. Здесь многие травоядные вынуждены питаться тем, что растет в засушливых саваннах, и в этом вопросе геренук демонстрирует удивительную изобретательность. Чтобы дотянуться до верхушек кустов и листьев на деревьях, он встает на задние лапы и вытягивает свою длинную шею. Уникальная анатомия — модифицированные поясничные позвонки, мощные задние ноги и клиновидные копыта — позволяют ему подолгу стоять в такой позе без поддержки.

Японский краб-паук

- Где обитает: глубоководные воды у побережья Японии, преимущественно у южного и центрального берегов острова Хонсю, а также в заливе Суруга — одно из основных мест обитания. Также встречается у берегов Киото, Осаки и в районе полуострова Идзу.

- Уникальная черта: очень длинные конечности, размах которых может достигать почти 4 метров.

Из более чем 60 000 видов раков на Земле японский краб-паук (лат. Macrocheira kaempferi) — самый крупный. Размах его передних клешней достигает впечатляющих 3,8 метров. Это один из самых больших членистоногих — животных без позвоночника, с твердым внешним скелетом и многосуставчатыми конечностями. И у краба-паука их ровно десять.

Этот вид обитает в холодных и глубоких водах Японии. Ведет в основном ночной образ жизни, охотится на мелкую рыбу и моллюсков. Из других любопытных особенностей — долгожительство (до 50 лет). Интересно и то, что после взросления его панцирь перестает увеличиваться в размере, хотя клешни продолжают расти всю жизнь.

Окапи

- Где обитает: тропические леса Итури в Конго.

- Уникальная черта: сочетание внешних признаков жирафа и зебры.

Окапи (лат. Okapia johnstoni), или лесной жираф, — редкий обитатель тропических лесов и единственный современный представитель семейства жирафовых, живущий вне саванн. Визуально сочетает признаки нескольких животных: тело напоминает силуэт лошади, на конечностях – черно-белые полосы как у зебры, а форма головы и длинный язык указывает на родство с жирафом. Собственно, последний и является ближайшим родственником окапи.

Полосатый узор на конечностях — не просто маскировка. По ним детеныши ориентируются в густых зарослях леса. У каждой особи «рисунок» уникален и помогает таким образом малышу не потерять мать.

Исследования в зоопарках Сан-Диего и Уайт-Оук (Флорида)показали, что эти животные способны издавать и воспринимать инфразвуковые сигналы ниже 20 Гц — такая частота недоступна человеческому слуху. Среди других особенностей окапи — пахучие железы на подошвенной стороне копыт, с помощью которых они метят свою территорию.

Испанский танцор

- Где обитает: тропические воды Индо-Тихоокеанского региона — от Красного моря до Австралии, Японии и Гавайев. Иногда встречается в Средиземном море. Живет на глубинах до 50 метров, преимущественно в коралловых рифах.

- Уникальная черта: яркий окрас и волнообразные движения при плавании, напоминающие танец фламенко.

Испанский танцор (лат. Hexabranchus sanguineus) — необычный гигантский слизень, который движется так плавно и грациозно, будто исполняет танец фламенко, за что и получил такое название. Обычно он медленно передвигается по коралловым рифам, но при опасности начинает энергично размахивать шестью ярко выраженными жабрами и другими выростами на теле. Насыщенная яркая окраска служит предупреждением для хищников.

Испанский танцор ведет ночной образ жизни. Днем он прячется в расщелинах рифа или под коралловыми навесами, а с наступлением темноты отправляется на поиски пищи. Основной рацион — морские губки и другие мелкие беспозвоночные.

Этот слизень не опасен для человека, но в определенной степени ядовит для хищников. Взрослая особь может вырасти до 60 см, что примерно соответствует длине человеческой руки. Часто на теле этого существа можно заметить крошечных креветок (лат. Periclimenes imperator) — они используют слизня как транспорт и укрытие, а взамен очищают его от паразитов. Такая взаимовыручка встречается довольно часто среди морских беспозвоночных.

Нанохамелеон

- Где обитает: горные тропические леса северного Мадагаскара.

- Уникальная черта: крошечные размеры — это самый маленький известный хамелеон и один из самых мелких позвоночных в мире.

В 2021 году группа герпетологов под руководством Франка Глоу в горах северного Мадагаскара обнаружила крошечную ящерицу, которая позже получила официальное название на латинском — Brookesia nana. Длина самца от носа до клоаки — менее 14 мм, а вместе с хвостом — всего 21,6 мм. Самки чуть крупнее — около 29 мм.

Хотя официальное описание нового вида появилось в журнале Scientific Reports только в 2021 году, сами ящерицы впервые были найдены еще в 2012 году во время экспедиции в горы Сората. На протяжении нескольких лет ученые тщательно изучали собранные данные: сравнивали, проводили генетический анализ и измерения, прежде чем подтвердить, что перед ними действительно новый вид.

Brookesia nana может стать абсолютным рекордсменом по миниатюрности среди рептилий и самым маленьким позвоночным животным с легкими на планете. Его главный соперник — Brookesia micra, еще один карликовый хамелеон, впервые описанный в 2012 году. Тот самый, которого удалось сфотографировать на головке спички.

Мимикрирующий осьминог

- Где обитает: прибрежные воды Индо-Тихоокеанского региона, включая побережье Индонезии, Филиппин, Малайзии и северной Австралии. Предпочитают мелководные участки с мягким или песчаным дном, где много кораллов и морских растений.

- Уникальная черта: способность с поразительной точностью имитировать внешний вид и поведение различных морских животных.

Мимикрирующий осьминог (лат. Thaumoctopus mimicus) — чемпион по перевоплощениям среди морских обитателей. В отличие от большинства существ, которые копируют лишь один вид, он может имитировать разных животных и мгновенно переключается между образами. Считается, что он способен имитировать повадки и внешность более 15 морских существ — от ядовитых змей до медуз, камбал и крабов. Такая вариативная мимикрия, вероятно, обусловлена необходимостью в повышенной защите. Днем, когда этот вид осьминога охотится на открытых песчаных отмелях, он особенно уязвим.

Но у этой версии есть свои скептики. Например, американский биолог и аквариумист Джей Хемдал, изучавший мимикрирующего осьминога в неволе, сомневается в его способности копировать все 15 видов. Так, в одной из своих работ он рассказывает, что в клетке осьминог чаще имитирует лишь нескольких животных, а его поведение — более универсально и зависит от ситуации, чем четко запрограммировано. По мнению ученого, цифра 15 — скорее упрощение СМИ, чем доказанный факт. Для Thaumoctopus mimicus мимикрия — это гибкое изменение поз, формы, цветов и движений, чтобы запутать хищника, а не точное копирование множества образов.

Аксолотль

- Где обитает: озеро Сочимилько и его каналы — район в южной части Мехико, Мексика.

- Уникальная черта: способность регенерировать не только внешние части тела, но и внутренние органы, включая сердце и мозг.

Уникальность аксолотля заключается в его регенеративных способностях: он способен восстанавливать утраченные конечности, хвост, а в некоторых случаях даже части сердца и мозга. Ученые активно исследуют клетки этой амфибии, чтобы понять, как аналогичные механизмы можно задействовать у человека. Например, исследователи из Биологической морской лаборатории в Вудс-Хоул в США под руководством Карен Эчеверри обнаружили, что регенерация хвоста у аксолотлей не только регулируется локальными клетками в области повреждения, но и требует участия нейронов головного мозга.

«Иногда мы думаем о травме и регенерации лишь как о локальной реакции в месте повреждения, о том, что происходит в клетках. И забываем, что на самом деле все в нашем организме контролируется мозгом, — приводит Phys.org слова Эчеверри. — То, что происходит в нашем мозге, может быть ключевым фактором, объясняющим, почему одни ткани, например печени, способны к регенерации, а большинство других — нет».

Еще это странное животное буквально отказывается стареть. Вместо того чтобы пройти полный цикл взросления, как обычные саламандры, он сохраняет личиночные черты на всю жизнь — это редкое явление называется неотения. Аксолотль остается водным и не теряет наружные жабры, но при этом у него развиты и легкие, и кожное дыхание — универсальный набор для выживания в воде.

К сожалению, аксолотля почти не осталось в естественной среде обитания. По оценкам Международного союза охраны природы, сохранилось от 50 до 1000 особей. Вид стремительно сокращается и официально признан находящимся под критической угрозой исчезновения.

Рак-пистолет (креветка-щелкун)

- Где обитает: теплые и умеренные морские воды по всему миру, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, Атлантическом океане (Карибский бассейн, Мексиканский залив) и Красном море.

- Уникальная черта: большая клешня, которая способна молниеносно захлопываться, создавая мощный пузырь, выступающий в роли “пули”. Звук выстрела – громче, чем у пистолета, температура внутри пузыря – почти как на Солнце.

Креветка размером со спичечную коробку, способная стрелять из клешни как из настоящего оружия. Знакомьтесь, это рак-пистолет из семейства Alpheidae. В одной из его клешней спрятан сложный механизм: она захлопывается с такой силой, что создает , который буквально оглушает добычу.

Когда происходит выстрел, звук достигает 210 децибел — громче, чем у пистолета, а внутри пузыря температура поднимается до 4400 °C. Во время Второй мировой войны щелчки этих раков сбивали с толку операторов гидролокаторов ВМФ США. Им казалось, что под водой скрываются вражеские субмарины. В итоге пришлось записывать звуки раков, чтобы отличать живую помеху от реальной угрозы.

Но не обе клешни этого рака служат боевым оружием. За удар ответственна большая, но если она повредится или оторвется, меньшая возьмет на себя ее функции. Она начинает расти, менять форму и вскоре превращается в средство поражения противника.

Угандская белозубка-броненоска (землеройка-герой)

- Где обитает: влажные тропические леса Центральной и Восточной Африки. Основной ареал — Конго.

- Уникальная черта: может выдерживать нагрузку, превышающую ее вес почти в 1000 раз.

Маленькое животное из бассейна реки Конго — длиной всего 12–15 см и весом около 70–115 г — получило прозвище «герой» или «броненоска» (лат. Scutisorex somereni). Все благодаря позвоночнику, который по своей прочности не имеет аналогов среди млекопитающих.

В 2019 году команда под руководством Стефани Смит из Музея естественной истории Филда в Чикаго провела рентген-сканирование этих зверьков. Результаты исследования показали, что вместо привычных 5–6 поясничных позвонков, как у других землероек, у этого вида их 11. Все они соединены сложной системой костных выступов, которые замыкаются между собой, превращая позвоночник в монолитную колонну.

Африканское племя мангбету верило, что части тела этой землеройки придают силу, поэтому многие носили их как амулеты. А во время экспедиции в Конго в 1910-х годах местные жители показали натуралистам Герберту Лэнгу и Джеймсу Чапину эксперимент: мужчина весом 72 кг встал на землеройку одной ногой и постоял некоторое время. Даже после такого белозубка осталась жива.

Исследовать этих животных в природе крайне трудно. Они пугливы, а большая часть их ареала находится на территории Конго, где десятилетиями шли боевые действия.

Волосатая лягушка

- Где обитает: горные и влажные тропические леса в Центральной и Западной Африке.

- Уникальная черта: в момент угрозы может ломать себе кости пальцев, проталкивая их через кожу, в результате чего они превращаются в когти, используемые для защиты.

Эту амфибию называют или волосатой лягушкой (лат. Trichobatrachus robustus) — яркий представитель обитателей болот Центральной Африки. В брачный период на боках и бедрах у самцов появляются тонкие кожаные выросты, очень напоминающие волосы. Но на самом деле это сосудистые дермальные папиллы — своеобразные «легкие» на поверхности тела, которые помогают увеличить дыхательную поверхность, пока самец охраняет икру под водой.

Но главная особенность этой лягушки — ее природное оружие. При угрозе она способна ломать кости пальцев и выдвигать их сквозь кожу в виде острых когтей. Когда опасность минует, они втягиваются обратно, а поврежденная кожа быстро восстанавливается.

Утконос

- Где обитает: пресноводные водоемы восточной Австралии и на острове Тасмания.

- Уникальная черта: млекопитающее, которое сочетает в себе черты птиц, водных обитателей и даже рептилий.

Утконос (лат. Ornithorhynchus anatinus) считается одним из самых необычных и странных животных на Земле. Он умудрился совместить в себе черты млекопитающих, птиц и даже рептилий: умеет откладывать яйца, как змея, имеет утиный клюв и перепончатые лапы для плавания. Самцы вооружены ядовитыми шпорами на задних лапах — редкость среди млекопитающих. Их яд для человека не смертелен, но вызывает сильную боль с отеком, который быстро распространяется.

Еще одна интересная особенность — электрорецепторы в клюве. Они помогают находить добычу под водой. Питается утконос в основном насекомыми, личинками, моллюсками и червями, которых собирает со дна вместе с гравием и илом. У него нет зубов, зато есть специальные камешки в защечных мешках, которые помогают перемалывать пищу.

Столь необычная внешность и повадки — результат миллионов лет эволюции и адаптации к водной среде. Можно сказать, это «живое окно» в древнюю историю млекопитающих, которые сумели сохранить уникальные эволюционные черты.

Черепаха Фитцроя

- Где обитает: система реки Фицрой в штате Квинсленд, на северо-востоке Австралии.

- Уникальная черта: способность дышать через кожу и слизистые оболочки задней части тела, в том числе через клоаку.

Черепаха Фитцроя (лат. Rheodytes leukops) — редкий пресноводный обитатель рек и ручьев северо-восточной Австралии. Чтобы комфортно себя чувствовать в такой среде, у этого вида особый панцирь — плоский и гладкий, всего около 25 см в длину, который помогает противостоять сильному течению.

Но главная его особенность — способность дышать через кожу и слизистые, поглощая кислород прямо из воды. Этот навык позволяет черепахе оставаться под водой до нескольких дней, а по некоторым данным — даже до трех недель. Технически дыхание происходит через клоаку — многофункциональное отверстие для размножения, откладывания яиц и выделения отходов.

Антилопа сайгак

- Где обитает: степи и полупустыни Центральной Азии. Главные страны — Казахстан, Россия (Калмыкия и Астраханская область), Монголия и Узбекистан.

- Уникальная черта: длинный, немного опущенный нос с массивными ноздрями, который помогает фильтровать пыль зимой и охлаждать вдыхаемый воздух летом.

Главная особенность сайгака (лат. Saiga tatarica) — это его голова с крайне необычным объемным свисающим носом. Именно он помог этому виду приспособиться к суровым степям Центральной Азии и Восточной Европы. Вздутая морда с опущенными ноздрями согревает и увлажняет вдыхаемый воздух, улучшая обоняние.

Самцы сайгака весят около 40 кг, самки — 25–30 кг. Несмотря на неуклюжесть, они могут развивать скорость до 80 км/ч во время миграций. Эти животные появились еще в ледниковый период. В прошлом столетии их было больше двух миллионов, в начале XX века численность резко упала, но сейчас популяция восстанавливается. По данным авиаучета 2024 года, в Казахстане насчитали более 2,8 миллиона особей — на 48% больше, чем в 2023 году, и значительно больше, чем в 2004 году, когда их было всего 21 000. Из-за этого Международный союз охраны природы повысил статус этой антилопы с «находящихся под угрозой» до «близких к уязвимому».

Китайский водяной олень

- Где обитает: Восточная Азия, на территории Китая и Корейского полуострова. В некоторых регионах, например, в Великобритании и определенных странах Европы, был интродуцирован и успешно прижился.

- Уникальная черта: наличие длинных острых клыков (бивней), которые выступают изо рта у самцов.

Китайский водяной олень (лат. Hydropotes inermis) — нестандартный представитель семейства оленевых, обитающий в Восточной Азии. У него нет рогов, зато есть длинные изогнутые клыки, правда только у самцов. Когда олень пасется, он как бы отводит их немного назад, чтобы не пораниться.

«Предки всех оленей были маленькими и имели бивни и рога, — делится с National Geographic Джен Уэбб, смотрительница отдела хищников зоопарка Атланты, США. — В ходе эволюции более высокие виды оленей “отрастили” более крупные рога и утратили бивни, в то время как более мелкие виды сохранили клыки, но и рога у них остались небольшими», — объяснил Уэбб.

Клыки водяного оленя — не просто украшение. Они нужны самцам для боев за территорию, привлечения самок, защиты от хищников, а также служат знаком силы и статуса. Этот вид обитает на прибрежных равнинах и в тростниковых зарослях, где легко спрятаться и достаточно пищи. К тому же эти олени отлично плавают, свободно пересекают реки и озера в поисках новых пастбищ.

Гривистый волк

- Где обитает: саванны и полевые степи Бразилии, Парагвая, восточной Боливии, северной Аргентины, реже — Перу.

- Уникальная черта: длинные тонкие лапы и внешнее сходство с лисой.

Гривистый волк (лат. Chrysocyon brachyurus), он же мангустовый или желтый волк, — редкий и необычный хищник родом из Южной Америки. Имеет рыжую шерсть, пушистый хвост, большие уши и длинные тонкие лапы, которые помогают ему бегать среди высокой травы саванн и редколесий. На таких лапах легче двигаться бесшумно и распознавать добычу среди густой растительности.

Несмотря на название, с настоящими волками у него мало общего. Это единственный представитель рода Chrysocyon, и живет он по своим правилам. Питается всем подряд: грызунами, птицами, насекомыми и фруктами. Что касается социального устройства, то гривистый волк — одиночка. Самцы и самки сближаются только в брачный сезон. Остальное время они обходят друг друга стороной и метят свои границы.

Полосатый тенрек

- Где обитает: влажные низменные тропические леса северо-восточного Мадагаскара, на высоте до 1 550 метров.

- Уникальная черта: наличие специальных жестких колючек на теле, которые при трении друг об друга создают звуки для защиты и общения.

В тропических лесах Мадагаскара обитает еще одно странное млекопитающее, напоминающее одновременно ежа, шмеля и зебру — полосатый тенрек (лат. Hemicentetes semispinosus). Черно-желтый, с длиной тела всего около 14 см и весом чуть больше 200 граммов, он удивляет далеко не только как животное с необычной внешностью. Это единственное млекопитающее, которое умеет стрекотать, как цикада.

При этом звуки он воспроизводит не с помощью горла, а путем трения спинных колючек: 7–16 модифицированных игл трутся друг о друга и создают сигналы в диапазоне от 2 до 80 кГц, иногда до 200. В большинстве случаев это музицирование недоступно для человеческого уха, но другие тенреки улавливают его на расстоянии до 10 метров. Такой способ общения называется стридуляцией — тот же механизм используют сверчки, только у тенрека вместо крыльев иглы.

Предположительно, эти сигналы помогают поддерживать связь между матерью и детенышами или отпугивать врагов. Но пока это только гипотеза. Видит этот зверек плохо, но зато умеет ориентироваться с помощью эхолокации: щелкает языком и улавливает отраженный звук, чтобы не врезаться в преграды. Большинство тонкостей его поведения пока остаются загадкой — тенреков изучили меньше, чем большинство других животных.

Рак-богомол

- Где обитает: тропические и субтропические прибрежные воды Индо-Тихоокеанского региона. Предпочитает мелководные рифы, мангровые заросли, песчаные и илистые участки дна.

- Уникальная черта: мощные и сильные клешни, которые способны наносить удары с такой силой и скоростью, что создают кавитационные пузыри.

Представьте себе существо с глазами на стебельках, реакцией змеи и клешней, способной пробить панцирь, — это рак-богомол, он же ротоногий (лат. Stomatopoda). На самом деле это не рак и не богомол, а отдельная древняя группа морских хищников, живущих на планете уже более 400 миллионов лет. Родственники крабов и лобстеров, но куда агрессивнее.

Раки-богомолы известны своим мощным ударом — одним из самых быстрых и сильных в животном мире. Их клешня устроена как биомеханическая катапульта со специальным замком. Внутри у нее есть что-то вроде «пружины». Когда рак сгибает сустав и напрягает мышцы, энергия накапливается в этой упругой структуре. Когда замок расщелкивается, клешня буквально «выстреливает» со скоростью до 23 метров в секунду. Такого удара хватает, чтобы пробить панцирь краба или раковину моллюска. Затем следует вторая атака — от схлопывания кавитационного пузыря, который оглушает или убивает жертву даже без прямого попадания.

Зрение — еще одна необычная особенность этого существа. Его глаза могут двигаться независимо друг от друга. У человека есть три типа фоторецепторов, у рака-богомола — от 12 до 16. Он видит ультрафиолет, весь видимый спектр и даже дальше — до инфракрасного. Это позволяет ему легко ориентироваться в мутной воде, отслеживать движения добычи и различать отражение от прозрачных поверхностей.

Кроме силы и зрения, у него еще и отличная навигация. Исследования нейробиолога Рикеша Пателя из Университета Мэриленда показали: раки-богомолы запоминают путь от своей норы и обратно. Они используют комбинацию ориентиров — положение солнца, поляризованный свет и внутренние ощущения.

Голый землекоп

- Где обитает: Восточная Африка, в полупустынных и сухих саваннах Эфиопии, Кении, Сомали и Танзании.

- Уникальная черта: феноменальная устойчивость к гипоксии, раку и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Голый землекоп (лат. Heterocephalus glaber) — это небольшой безволосый грызун, образ жизни которого больше походит на порядки в муравьиной колонии.

Как рассказал редакции Altezza Travel профессор Крис Фолкс из Лондонского университета королевы Марии, эти необычные животные живут под землей большими колониями по несколько десятков особей. За потомство отвечает одна самка (королева) и до нескольких самцов. Остальные выполняют роль “рабочей силы” и не размножаются, поскольку в колонии для них нет неродственного партнера.

Однако ученых интересует не столько их социальные особенности, сколько биологические. Поскольку в их туннелях почти нет кислорода, землекопы могут прожить без воздуха до 18 минут: они будто умирают, переходя на “аварийное питание”, – используют фруктозу вместо глюкозы, чтобы поддерживать работу сердца и мозга. Затем они буквально оживают без малейшего вреда для здоровья. Более того, эти животные могут прожить несколько десятков лет, устойчивы к раку, инфарктам и другим “возрастным” заболеваниям.

“Ученые изучают все аспекты, которые обеспечивают голым землекопам долголетие: продолжительный период здоровья, процессы старения ДНК, точные механизмы их устойчивости к раку. Мы пытаемся выяснить, чем отличается их сердце, и, возможно, разработать новые терапевтические подходы. Например, лекарство от инфаркта. Кроме того, вызывает большой интерес старение их мозга, особенно в контексте нейродегенеративных заболеваний и болезни Альцгеймера. Голые землекопы сохраняют здоровый мозг, хотя в нем накапливаются белки, которые обычно вызывают это заболевание. Но они, похоже, не восприимчивы к ним. Поэтому возникает очень интересный вопрос: как они это делают? – добавил Крис Фолкс”.

Слоновая землеройка

- Где обитает: саванны, лесные массивы, полупустыни и кустарниковые зоны в Восточной Африке (Кения, Танзания, Эфиопия), Южной Африке (ЮАР, Намибия, Ботсвана), а также в Западной и Центральной Африке — отдельные виды встречаются и там, но реже.

- Уникальная черта: эволюционное родство со слонами и сиренами.

Слоновая землеройка (лат. Macroscelididae) — животное, визуально похожее на крупную мышь, но с генами слона. Несмотря на свое сходство с самыми обычными грызунами, она куда ближе к африканским гигантам с хоботами, сиренам и трубкозубам. Все дело в эволюции: слоновые землеройки входят в древнюю африканскую группу млекопитающих — афротерии, куда также попали и слоны.

Эти обитатели Африки (от 10 до 30 см в длину, не включая хвост; вес — от 25 до 700 граммов, в зависимости от вида) — одни из самых быстрых среди мелких млекопитающих. Некоторые из 18 существующих видов разгоняются до 28,8 км/ч.

Главный рабочий инструмент этого зверька — нос-хобот. Длинный, гибкий и чувствительный, он помогает перебирать листья в поисках еды: насекомых, червей и пауков. А передвигаются слоновые землеройки прыжками, как кролики, — на длинных лапах и с горбатой спиной. У нее чешуйчатый хвост, в нижней части которого есть специальная железа — она выделяет мускусный запах, чтобы отпугивать хищников и метить территорию.

Ехидна

- Где обитает: Австралия и остров Новая Гвинея.

- Уникальная черта: млекопитающее, которое откладывает яйца и имеет признаки рептилий.

Ехидна — необычное млекопитающее с длинным носом, напоминающий ежа. Такое эффектное название оно получило из древнегреческого эпоса, где под echidna подразумевалась «гадюка». Тело покрыто острыми иглами, как у ежа. При опасности они сворачиваются в шар, выставляя колючки наружу. А под этим «панцирем» скрываются мощные мышцы, которые позволяют быстро закапываться в землю.

Вместо рта у ехидны длинный чувствительный “хобот”. Он наполнен нервными окончаниями и помогает находить насекомых под землей. Как и у утконоса, у нее нет зубов. Их функцию выполняют жесткие роговые пластины внутри рта, которыми она измельчает добычу. Всего за день ехидна может съесть до 200 граммов пищи — это порядка 20 000 муравьев или термитов. И это при скромных размерах — длине от 30 до 75 см и весе от 2,5 до 10 кг.

А еще ехидна может чувствовать электрические сигналы от муравьев и червей — для этого на морде есть специальные электрорецепторы. Не такие развитые, как у утконоса, но все же.

“И ехидна, и утконос – яйцекладущие млекопитающие, которые отделились от других млекопитающих около 180 миллионов лет назад. Ехидн можно встретить в любой среде обитания: в заснеженных альпийских регионах, дождевых лесах и пустынных местностях. При этом они хорошо приспособлены и к экстремальным условиям Австралии. Они могут пережить даже пожары, зарываясь в землю и снижая свой метаболизм”, - рассказал в беседе с Altezza Travel профессор Франк Грюцнер из Университета Аделаиды.

Молотоголовая летучая мышь

- Где обитает: тропические леса Западной и Центральной Африки — от Сьерра-Леоне и Гвинеи на западе до Уганды и западной Кении на востоке, включая Конго, Габон, Камерун и другие страны бассейна реки Конго.

- Уникальная черта: необычная форма головы у самцов — массивная, с широкими ноздрями, выступающим лбом и раздутыми кожаными мешками по бокам.

Молотоголовая летучая мышь (лат. Hypsignathus monstrosus) — тяжеловес среди крылатых млекопитающих Африки. Этот вид можно встретить в низменных лесах западной и центральной части континента. Размах крыльев у самцов достигает почти метра, а вес — до 420 г. Самки почти вдвое легче – 230–275 г – и лишены главной уникальной черты.

Речь идет о голове самца — она широкая, массивная, с выступающей гортанью, вздутыми губами и воздушными мешками. Это нужно для воспроизведения мощных звуков, которые слышно на сотни метров.

Молотоголовые — одни из немногих летучих мышей, у которых подобная система ухаживания. Два раза в год до 150 самцов собираются в определенном месте и висят на ветках вдоль берегов, хлопают крыльями и гогочут часами. Самки пролетают мимо, слушают и выбирают. У кого голос громче и резонанс глубже — у того больше шансов на успех.

«Гортань составляет половину длины позвоночника и заполняет большую часть грудной полости, оттесняя сердце, легкие и пищеварительный тракт назад и в стороны», — из исследования «Экология и поведение молотоголового крылана (Hypsignathus monstrosus)».

Гоацин

- Где обитает: тропические влажные зоны Южной Америки, особенно регионы Амазонского бассейна (Бразилия, Перу, Колумбия), Оринокской низменности (Венесуэла), Гайаны и Суринама.

- Уникальная черта: единственная птица в мире, которая переваривает пищу с помощью брожения в зобе, как корова. А у ее птенцов есть когти на крыльях, как у динозавра.

Гоацин (лат. Hoatzin, Opisthocomus hoazin) по своим размерам схож с фазаном. У него рыжеватый хохолок, ярко-красные глаза и голубовато-бледная кожа на лице. Но странный внешний вид этой птицы — не главная ее особенность. На сегодняшний день это единственный представитель своего семейства и отряда и хранитель нескольких интересных эволюционных механизмов.

Так, например, у птенцов гоацина вырастает по два острых когтя на каждом крыле — редкая особенность, напоминающая о древнем . В случае опасности птенец не боится нырять в воду, потому что затем может без проблем вскарабкаться обратно в гнездо, цепляясь за ветки этими когтями. Но по мере взросления они исчезают, и взрослый гоацин становится вполне обычной птицей.

Генетическое исследование 2015 года, опубликованное в журнале Nature, показало, что гоацин — единственный ныне живущий представитель древней линии птиц, отделившейся от всех остальных около 64 миллионов лет назад. Однако более свежие данные 2024 года из журнала PNAS поставили этот вывод под сомнение. Специалисты предположили, что когти у птенцов могли появиться значительно позже — как механизм адаптация к жизни в тропических лесах.

А еще гоацины — единственные птицы, которые питаются исключительно листьями. Чтобы получать достаточно энергии при таком рационе, у них развился сложный многокамерный пищеварительный тракт с множеством маленьких «желудков», где листья ферментируются полезными бактериями. В результате пищеварения образуется метан, который птица отрыгивает, издавая едкий неприятный запах. Отсюда и второе прозвище гоацина — stinkbird, «вонючая птица».

Кубинский щелезуб

- Где обитает: восточная часть острова Куба, преимущественно горные леса и массивы с влажным тропическим климатом.

- Уникальная черта: одно из немногих ядовитых млекопитающих, которое использует свою слюну для охоты и защиты, не имея при этом иммунитета от своего же яда.

Кубинский щелезуб, или такуахе (лат. Atopogale cubana), — редкий вид млекопитающих из семейства щелезубов (лат. Solenodontidae). Небольшой зверек длиной от 2,8 до 3,9 см обычно весит около 1 кг. Голова у него немного удлиненная, с вытянутой мордой. Глаза маленькие, уши частично голые, а хвост почти лишен шерсти. Сейчас этот вид находится под угрозой исчезновения.

Долгое время кубинский щелезуб считали вымершим — с конца XIX века его не видели более 80 лет, что породило легенды о полном исчезновении. Но в 1970-х годах ученые снова нашли живых особей на Кубе: сначала три, а в 2003 году — еще одну, которая получила прозвище Alejandrito. Она стала 37-м официально зарегистрированным кубинским щелезубом с момента открытия вида в 1861 году.

Эти животные сохраняют древние примитивные черты. Исследования ДНК показывают, что они отделились от остальных млекопитающих около 78 миллионов лет назад. У кубинского щелезуба есть уникальная особенность — ядовитая слюна, похожая на змеиную. Он может парализовать и убить мелких млекопитающих, земноводных и насекомых. Правда, иммунитета к собственному яду у щелезуба нет — сородичи иногда погибают после укусов друг друга.

Мадагаскарская руконожка

- Где обитает: Мадагаскар, тропические и прибрежные леса острова.

- Уникальная черта: тонкий подвижный средний палец, которым он «простукивает» древесину, чтобы по звуку находить личинки.

Мадагаскарская руконожка, также известная как ай-ай, — один из самых необычных приматов. У него круглые желтые глаза, которые помогают отлично видеть в темноте; большие уши, длинные крючковатые пальцы и большой пушистый хвост.

По данным журнала Live Science, мадагаскарская руконожка — крупнейший в мире ночной лемур, вес которого в среднем составляет чуть меньше 2 кг. Природоохранная организация WAWA Conservation приводит еще один интересный факт: у ай-ай есть резцы, которые растут на протяжении всей жизни — как и у многих других грызунов. Это позволяет компенсировать их износ, когда животное в поисках пищи постоянно грызет древесину и стачивает зубы.

Но главная особенность мадагаскарской руконожки — ее метод охоты, напоминающий эхолокацию. Она быстро стучит своим длинным тонким средним пальцем по древесине, по данным Discover Wildlife, до восьми раз в секунду, и прислушивается к звукам, чтобы найти пустоты, где прячутся личинки насекомых. Затем животное прогрызает отверстие и извлекает из него добычу тем же пальцем.

В 2019 году ученые сделали неожиданное открытие, которое подробно описали в научной статьей «Примат с “пальцем панды”: анатомия псевдопальца у Daubentonia madagascariensis». Как выяснилось, у мадагаскарской руконожки есть дополнительный шестой придаток на кисти. Благодаря такой анатомической особенности, примат уверенно держится на ветвях.

Над материалами на сайте Altezza Travel работает команда экспертов по Танзании. При подготовке статей мы полагаемся на наш опыт, подтвержденные научными публикациями факты и официальные источники. Подробнее - в нашей редакционной политике.

Хотите узнать больше о Танзании?

Напишите нам. Эксперты Altezza Travel регулярно посещают главные достопримечательности Танзании и готовы поделиться рекомендациями.